RICORDI DI ALE

Alessandro era il mio primo figlio, il primo di quattro. Ho imparato a fare la madre a sue spese. Lui è nato che non avevo ventuno anni. Essendo figlia unica cresciuta a New York in un mondo di adulti tutti intenti alle loro carriere teatrali, non avevo mai visto un bambino piccolo. Non immaginavo lontanamente che bisognava essere a sua disposizione 24/7, ventiquattro ore al giorno sette giorni alla settimana, trecentosessantacinque giorni all’anno.

Fu un grosso shock.

Ma il biondo Alessandro dagli occhi blu era un bambino bellissimo. Primo figlio, fu stra-fotografato, vezzeggiato, viziato, adorato, coccolato. Non era particolarmente svelto nell’apprendere a camminare o a parlare. Diceva cose buffe del tipo Agudidì che non abbiamo mai capito bene cosa significasse. Lo diceva, lo ripeteva e rideva, e noi appresso a lui.

Un giorno – avrà avuto otto mesi – mentre lo stavo asciugando sul tavolo fasciatore, mi ero girata per prendere del talco. Quando mi rivolsi a lui, non c’era più sul tavolo. Era caduto in terra e aveva battuto la testa! “Ale!” gridai. Avevo paura di prenderlo in braccio, paura che fosse morto. Fortunatamente si riprese e vomitò. Chiamai mia suocera che viveva al secondo piano e lo portammo alla clinica Salvator Mundi. Ci tranquillizzarono. “Non è niente, signora. Non si preoccupi.” E tornammo a casa.

Alessandro era un bambino generoso. Quando aveva 20 mesi venne in clinica a conoscere il fratellino Nicola, volle regalargli il suo giocattolo preferito. Tuttavia, man mano che crescevano, Nicola ed Alessandro erano un po’ come il giorno e la notte, sia come aspetto fisico che come carattere. Litigavano per tutto, eppure si volevano bene.

Da giovane madre americana zelante, portavo i miei maschietti in tutti i musei per farli conoscere precocemente le meraviglie dell’arte italiana. Alessandro osservava con entusiasmo, mentre Nicola si metteva le dita nelle orecchie e chiudeva gli occhi. Alessandro era anche dotato per la musica, ma non studiò mai sistematicamente.

A scuola era terribile: contestava tutto e tutti. Andare a parlare con i suoi insegnanti era un vero strazio. A casa era sì disordinato, ma lo sentivo sempre vicino e pensavo che sarebbe bastato il mio amore a dargli sicurezza, a non permettergli di cadere nelle terribili trappole/insidie che stavano in agguato, pronte a divorare e distruggere i giovani.

Frequentò il liceo scientifico, mentre avrebbe dovuto fare o il classico o l’artistico. Difatti, fu bocciato al terzo anno e io lo costrinsi a ripeterlo nella stessa scuola. Poi fece brillantemente due anni in uno in una scuola di recupero dove conobbe Paola Ermini, con cui andò a vivere. Dopo il diploma, Paola ed Alessandro frequentarono la nuova facoltà DAMS a Bologna, ma intanto Alessandro era rimasto folgorato dalle sculture di Yves Grange e l’anno successivo si iscrisse al corso di scultura di Pericle Fazzini all’Accademia di Belle Arti a Roma.

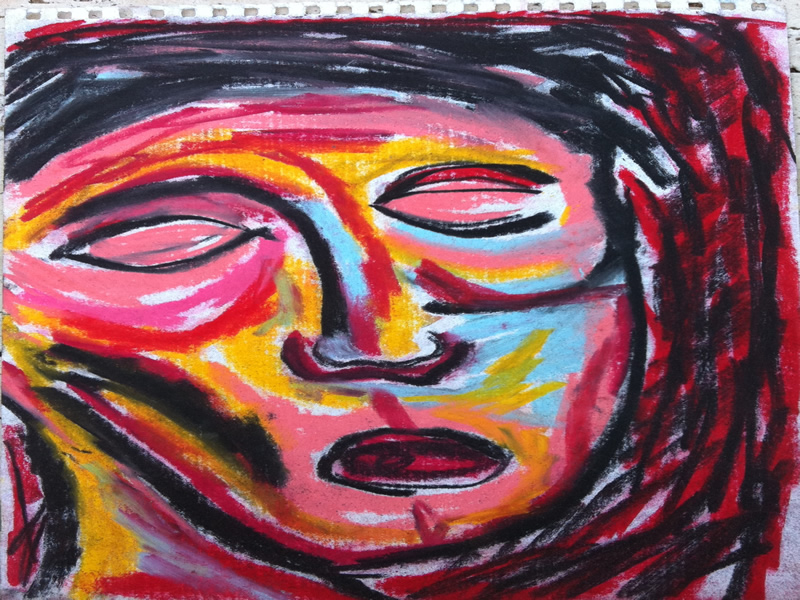

E da lì iniziò la sua carriera d’artista. Quello che caratterizza tutte le sue opere e la sua ossessione nel investigare a fondo un tema, che sia le cortecce degli alberi, l’accostamento di legno tenero con rigide lastre d’acciaio, l’Oceano Indiano, le ninfee, il nuoto. Ogni cambiamento di stile poggiava su una serie di ricerche a 360 gradi. Me ne sono accorta solo adesso mentre raccoglievo le fotografie delle sue opere finite e dei tanti schizzi sperimentali che le precedevano.

Parlavo del folle disordine di Alessandro. Paradossalmente, la sua scultura era esattamente l’opposto: era perfetta. Mi ricordo un giorno quando vivevamo a vicolo del Cinque in Trastevere. Lui aveva uno studio al piano terra del palazzo e noi abitavamo all’ultimo piano. Una mattina stava passando una carta vetrata finissima per rifinire una scultura in legno con una meticolosità maniacale. Stavamo litigando. Credo che stessi dimostrando un disappunto materno non so perché. Mi agitavo, ma e lui calmo continuava a levigare con una pazienza infinita.

Poche ore prima di morire, mi aveva telefonato per dirmi che stava andando ad Orbetello con un amico e che sarebbe tornato in serata. Lasciò il messaggio sulla segreteria telefonica perché eravamo a pranzo fuori. Sentì il messaggio solo dopo il funerale. Maledissi quello sciagurato pranzo. Forse le cose sarebbero andate diversamente se ci fossimo parlati. Forse l’avrei dissuaso dall’andare a Orbetello. Forse la sua macchina non sarebbe andata a finire contro quel tir che veniva dalla direzione opposta. Chissà.